【記者蘇榮泉雲林報導】退休的阿欽,七十多歲,十年前開始睡眠不佳,需要靠安眠藥入眠。近三年來,他的記憶力逐漸下降,就醫後確診失智症,開始服用抗失智藥物。最近,阿欽經常在夜間睡眠中起床要外出,被家人阻止後變得暴躁,同住的妻子也發現他經常自言自語、無故哭泣、情緒低落等。家人擔憂他患上憂鬱症,將他帶至精神科門診求診。

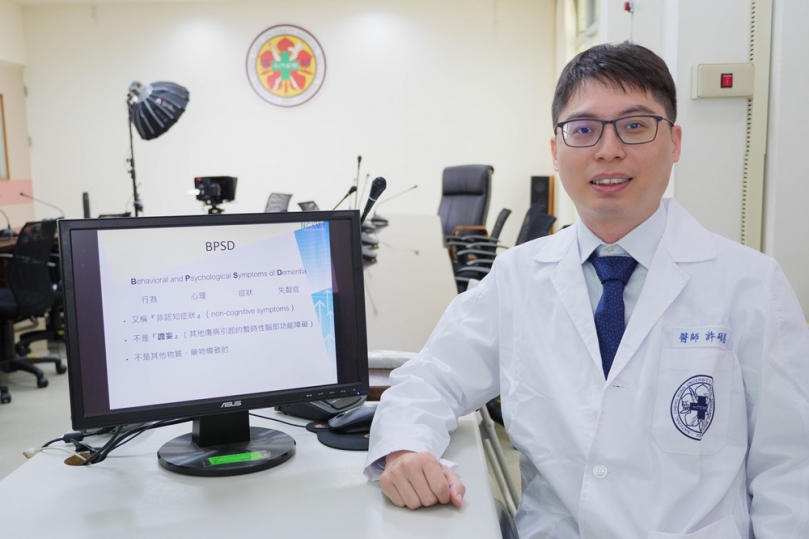

精神科許碩恩醫師判斷阿欽的幻聽、憂鬱、夜間行為等症狀屬於失智症合併行為障礙(BPSD)。

精神科許碩恩醫師判斷阿欽的幻聽、憂鬱、夜間行為等症狀屬於失智症合併行為障礙(BPSD)。(記者蘇榮泉攝)

許碩恩醫師解釋,失智症並不僅僅是記憶力下降,當腦部退化時,除了記憶力、注意力、語言、執行功能等高階認知功能出現障礙外,患者還可能出現情緒控制、思考、睡眠、進食、行為等方面的異常,這種狀況被稱為『失智症合併行為障礙』,簡稱『BPSD』。

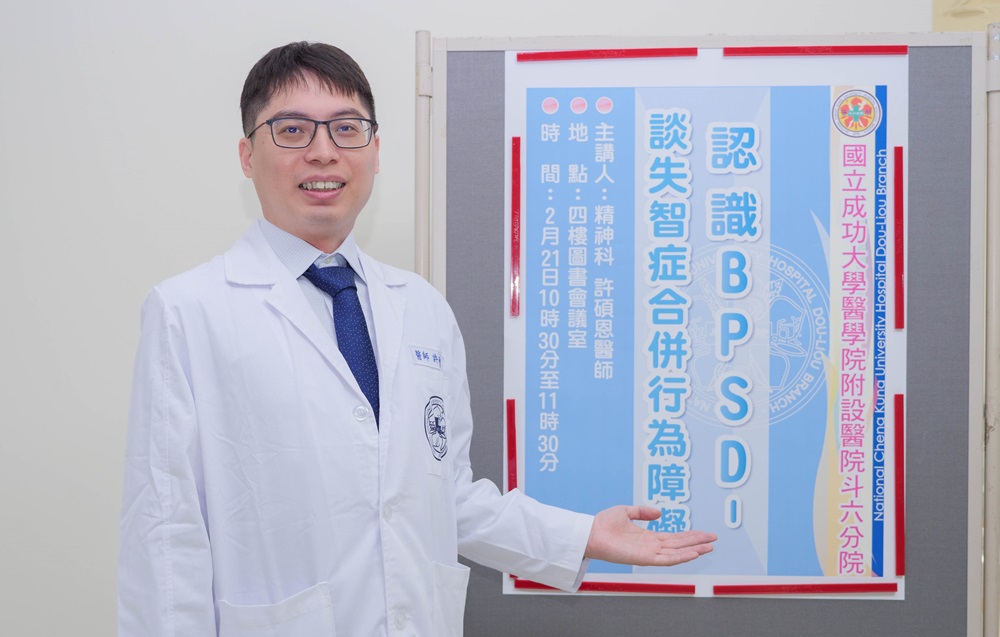

許碩恩醫師建議說BPSD的表現相當複雜,治療時需制定個別化的治療策略。

許碩恩醫師建議說BPSD的表現相當複雜,治療時需制定個別化的治療策略。(記者蘇榮泉攝)

許碩恩醫師指出,常見的BPSD包括幻覺、妄想、夜間異常行為、激躁、飲食行為改變、憂鬱、焦慮等。不同類型的失智症可能表現出不同的BPSD,例如阿茲海默症患者可能出現被偷竊妄想,而路易氏體失智症患者則較常有幻覺、憂鬱、夜間干擾行為等。

治療BPSD時,找出可能的原因至關重要,除了腦部病理外,還有許多可調整的因素,如疼痛、環境吵雜、溝通困難等。對於嚴重情況,可以考慮使用藥物治療,但需要小心權衡風險和益處。

許碩恩醫師建議,BPSD表現多樣,處置時需要個別化的治療策略。若家人發現失智症患者有情緒、精神或行為上的改變,建議及早至精神科接受專業評估和處置。